Le notizie false diffuse deliberatamente sono onnipresenti sui social media e su altre piattaforme digitali. Nuovi studi commissionati dall'UFCOM mostrano quali fattori giocano un ruolo decisivo nella diffusione della disinformazione.

Tra competenze mediatiche e algoritmi: ricerca sulla disinformazione attraverso le piattaforme digitali

Thomas Häussler, Divisione Media

Le piattaforme digitali come YouTube, Instagram e TikTok consentono l'accesso alle informazioni, promuovono lo scambio di idee e opinioni e offrono agli utenti la possibilità di interagire con altre persone. Tuttavia, comportano anche notevoli sfide, una delle più grandi è la diffusione della disinformazione, come rileva il rapporto dell'UFCOM del novembre 2021 "Intermediari e piattaforme di comunicazione". A diffondere le informazioni false o fuorvianti non contribuiscono solo gli utenti di piattaforme come YouTube o TikTok, che reagiscono più veementemente a contenuti di forte carica emotiva o polarizzanti. A essere determinante è anche il ruolo degli algoritmi, ad esempio quelli dei motori di ricerca come Google. Sono questi, infatti, a decidere quali contenuti vengono posizionati in primo piano e ottengono di conseguenza maggiore visibilità e più clic.

Vari progetti di ricerca, cofinanziati dall’UFCOM; si sono occupati delle questioni aperte in questo ambito. Innanzitutto, si tratta di capire meglio quanto sia preminente la disinformazione sulle piattaforme digitali e successivamente quanto gli utenti siano in grado di riconoscere la disinformazione come tale. Infine, si indaga su quale sia l'effetto della disinformazione sulla formazione dell'opinione riguardante un determinato argomento ma anche in relazione ad aspetti a lungo termine, quali la fiducia nelle istituzioni e nei processi politici.

Relazione tra parole chiave e disinformazione

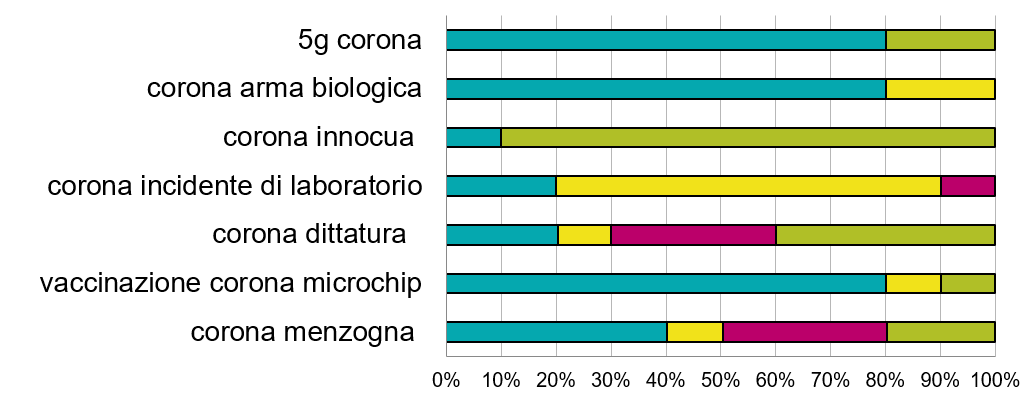

I motori di ricerca svolgono un ruolo importante quando le persone si trovano di fronte a eventi e sviluppi nuovi e inaspettati. La pandemia di coronavirus ne è un buon esempio. Uno studio sostenuto dall'UFCOM ha analizzato quali fonti e contenuti vengono messi in risalto dall'algoritmo di Google (studio 1). Dall’analisi è emerso che le parole chiave utilizzate giocano un ruolo decisivo nel determinare se nei risultati della ricerca appaiono fonti piuttosto informative o se a prevalere sono invece maggiormente contenuti nei quali la disinformazione è incontestata o addirittura attivamente diffusa.

Figura: Influenza delle parole chiave sui risultati di ricerca. Percentuale delle fonti nei primi 10 risultati (in %)

Blu: la disinformazione viene menzionata e confutata

Giallo: la disinformazione è menzionata ma non confutata

Rosso: il sito diffonde disinformazione

Quanto bravi siamo nel riconoscere la disinformazione?

Se i risultati delle nostre ricerche dipendono così fortemente dalle parole chiave utilizzate, le competenze digitali diventano ancora più importanti: in che misura gli internauti sono in grado di distinguere l'informazione dalla disinformazione? Uno studio mostra che le competenze mediatiche della popolazione svizzera non sono molto elevate. L'analisi di un ampio test su vari aspetti delle competenze mediatiche mostra che la media è di soli 5,9 punti su un massimo di 19, ossia meno di un terzo del totale (studio 2).

Le persone intervistate dovevano per esempio classificare diverse notizie in base al loro significato politico e sociale per la Svizzera o giudicare se le "notizie" mostrate erano informazioni, pubblicità, opinioni o disinformazione. Più volte molti degli intervistati non sono stati in grado di riconoscere la disinformazione. E anche nei casi in cui veniva correttamente identificata come tale, ciò non scoraggiava dall’inoltrarla, contribuendo così a una sua più ampia diffusione, come dimostra un altro studio (Studio 3).

Effetti a corto e lungo termine

Se gli algoritmi contribuiscono in egual misura alla visibilità dell'informazione e della disinformazione e gli utenti hanno difficoltà a distinguere l'una dall'altra, ci si chiede quale sia l'impatto della disinformazione. La ricerca fornisce alcuni risultati nel campo degli effetti a breve termine. Le notizie false o fuorvianti possono ad esempio influenzare i comportamenti individuali, come la disponibilità a farsi vaccinare o le intenzioni di voto, e ci inducono ad attribuire loro maggiore credibilità quando compaiono ripetutamente. Se, invece, le persone si sentono insicure a causa della disinformazione, diminuisce la loro fiducia nei contenuti giornalistici, soprattutto quelli offerte sulle piattaforme digitali.

Sappiamo ancora poco in merito agli effetti a medio e lungo termine, che sono particolarmente importanti nel contesto di elezioni e votazioni. La realizzazione metodica di tali progetti è particolarmente impegnativa. Per questo motivo l'UFCOM affronterà queste questioni nell'ambito di un programma di ricerca pluriennale volto a migliorare la comprensione della disinformazione nella sfera pubblica digitalizzata.

Per capire meglio il fenomeno della disinformazione, negli ultimi anni l'UFCOM ha lanciato due concorsi e invitato i ricercatori a presentare i propri progetti; l'Ufficio ha inoltre sostenuto diversi studi singoli. I rapporti finali di questi cicli di ricerca mostrano un quadro differenziato da una prospettiva interdisciplinare con risultati provenienti dalle scienze sociali, dalla psicologia, dalla linguistica computazionale e dalla giurisprudenza. Gli studi sono stati pubblicati sul sito web dell'UFCOM: Singole analisi

Informazioni complementari

- Studio 1: Mykola Makhortykh, Maryna Sydorova, Aleksandra Urman, Franziska Keller, Silke Adam. Algorithmic content selection in Switzerland – a study of Google and YouTube (Selezione algoritmica dei contenuti in Svizzera - uno studio su Google e YouTube).

- Studio 2: Jan Fivaz e Daniel Schwarz. Die Medienkompetenz der Schweizer Bevölkerung (L'alfabetizzazione mediatica della popolazione svizzera, disponibile soltanto in tedesco) Studio pilota rappresentativo nella Svizzera tedesca e romanda

- Studio 3: Achim Edelmann e Christian Müller. Experimental evidence of sharing and reporting misinformation in Switzerland, France, and Germany (Prove sperimentali di condivisione e segnalazione della disinformazione in Svizzera, Francia e Germania)

Ultima modifica 10.12.2024